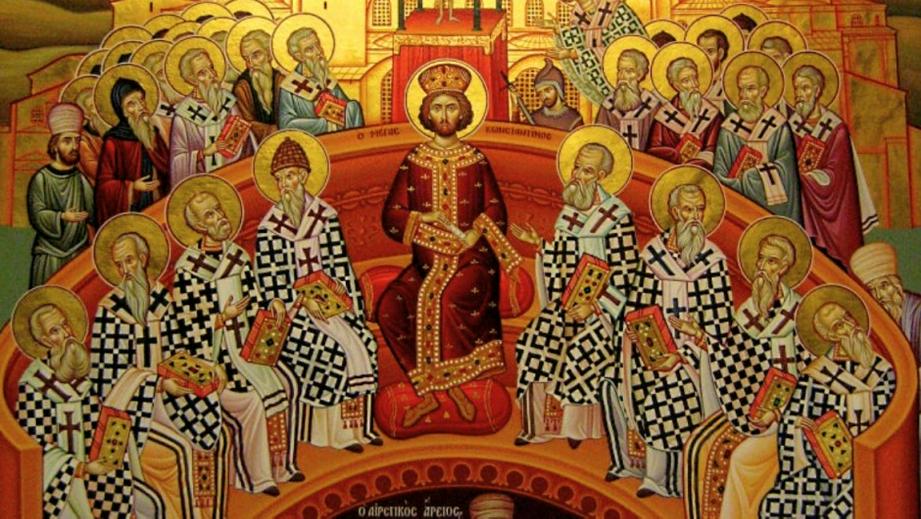

今年(2025年)是公元325年由罗马皇帝君士坦丁大帝召开的尼西亚大公会议1700周年纪念,本次会议以其作为基督教会第一届大公会议而闻名。

让我们来审视下最初几个世纪里罗马帝国与基督徒之间的关系,好从其历史的各个层面来理解这一事件。

基督教的传播和最初的排斥

起初,对于罗马帝国而言,基督徒只是一个不危险的社会团体。基督徒也被外界认为不过是犹太教诸教派中的一支,跟法利赛人、撒都该人或艾塞尼人一样。

随着时光的推移,基督徒逐渐与犹太人区别开来。生活在公元一到二世纪的罗马历史学家苏维托尼乌斯(拉丁语:Gaius Suetonius Tranquillus)在描述基督徒时,写到他们是“一群怪异的人,信奉一种新的、邪恶的迷信”。

这种对于基督教的负面观点与基督徒拒绝接受传统罗马宗教有关。这一做法对“先祖成法”(拉丁语:mos maiorum)构成威胁,因为基督的追随者并不信奉传统的罗马崇拜。

由于皇帝的宗教权威是罗马政治体系的重要组成部分,而基督徒对它的排斥超越了宗教和个人层面。

奥古斯都的大祭司装扮像 图源:Public Domain, Wikimedia

三世纪帝国危机和宗教压迫

三世纪的罗马帝国充斥着动荡。政治、社会和经济危机交织在一起,形成完美的精神危机鸡尾酒,人民对死后世界的美好充满了好奇心。

不可知论者、语言文学家埃里克·多德斯(Eric Robertson Dodds,1893年至1979年,爱尔兰人)在其著作《焦虑时代的异教和基督教》(Pagan and Christian in an Age of Anxiety)中探讨了这一时代的变化。

按照约瑟夫·彼得斯(Joseph Bidez,1867年至1945年,比利时语言文学家)的推论,多德斯认为,在面对这种不确定性的时候,那个动荡时代的人倾向于“自我封闭”(withdraw into themselves,不等于中文中的“自闭”或“自闭症”)。在这种大背景下,像希腊-罗马神秘崇拜和基督教等的救世宗教赢得了现实意义。

时代上虽是针对基督徒的“世纪大迫害”,但也不意味着针对基督徒并非没有其他的迫害(敬请记得尼禄、图密善、图拉真和马可·奥理略皇帝统治时期基督徒的处境)。

但作为反例,历史学家赫苏斯·玛丽亚·涅托·伊巴涅斯(Jesús María Nieto Ibáñez)在他的著作《基督教古代史》(西班牙语:Historia Antigua del cristianismo)中指出,“在最初的两个世纪里面,无普遍迫害的记录”。

三世纪基督教的一个不同点在于,教会不再拘泥于一个简单的信徒团体:它作为一个等级制度的机构开始得以增强。教会成员当中有着大名望和富有的人,可以出资营建新的教会建筑。

因此,罗马法律试图让教会消失,没收其财产,以之减少经济危机的影响。

由于被指控犯有非法宗教、迷信和巫术等罪名,基督徒在德西乌斯(Decius,249年时)、瓦勒度(Valerian,257年至258年期间)、伽列利乌斯(Galerius)及戴克里先(与前者都在303年时)等皇帝的法令下受到谴责。

在死刑、监禁和酷刑之下,帝国的居民必须敬拜罗马神明和皇帝。因此,罗马当局试图取缔教会这一“平行和强大的组织”。

西斯笃二世在瓦勒良治下殉道 图源:Creative Commons

宽容诏谕

尽管这些迫害的后果一目了然,但三世纪还是有过一些和平时期的。公元260年,加里恩努斯(Gallienus)颁布了《宽容诏谕》,这意味着帝国第一次以大写字母承认教会是一独立机构,将迫害时期没收的财产交还给教会。

这道皇帝令持续到303年,也就是戴克里先和伽列利乌斯开始“大迫害”那时。这场迫害在帝国东部(译注:戴克里先进行了改革,自己与伽列利乌斯统治帝国东部,西部交由另两外皇帝统治,所以读者可以理解为什么要特意提到帝国东部)持续到公元313年。

同时期,在帝国西部,迫害在公元305年几乎就消失不见了。考虑到这一背景,伽列利乌斯在公元311年颁布了《宽容诏谕》,将基督徒的财产还给他们,允许基督徒自由信奉他们的宗教。

君士坦丁皈依基督教

随着这道311年的诏谕,基督徒完全融入了帝国,他们的宗教成为合法宗教。但是,无论是从其经历的超验性还是后世影响,那个世纪最令人记得的事件是君士坦丁皈依基督教和公元313年的《米兰敕令》。

为了避免帝国内部的政治不稳定,戴克里先设计了一种名为“四帝共治”的制度。根据这一模式,设立两位冠之以“奥古斯都”头衔的皇帝,一位镇守帝国西部,一位镇守帝国东部;每位皇帝之下,各设立一位副皇帝,冠之以“凯撒”。皇帝死后,由各自的副皇帝接替成为新皇。

在君士坦丁所处的时代,四帝共治制度处于危机当中,因此他寻求铲除对手,由自己独自掌握帝国。作为他对手之一的马克森提乌斯(Maxentius),这位“僭主”自公元306年就一直控制着罗马城。

为了与马克森提乌斯对阵,君士坦丁必须从北部(译注:当时君士坦丁在今天德意志地区与蛮族作战积累功勋)跨越台伯河上的米尔维安大桥(Milvian Bridge)直抵罗马,这也是为何312年发生在两人之间的决战被后世称之为米尔维安大桥之役的原因。

在作战开始之前,君士坦丁看到了一个异象。基督教主教、这位后来皇帝的顾问、《君士坦丁志》(拉丁语:Vita Constantini;英语:Life of Constantine)的作者凯撒利亚的优西比乌(Eusebius of Caesarea)将这一事件作如下描述:

“他开始祷告求上帝,恳请上帝让他知道上帝是谁,伸出右手帮助他完成计划。就在他作热切祷告和恳求的时候,一个极为显眼的神迹出现在皇帝面前…那时约在正午,天刚刚发亮,他说他亲眼看到高空和太阳上有个发亮的十字架记号,上面有一段话,作‘以此为记,你必得胜’(拉丁语:in hoc signo vinces)。”

反映米尔维安大桥之役的中世纪壁画 图源:Bibliothèque Nationale de France

这已经不是君士坦丁第一次遇上这样的事情。早在两年之前,君士坦丁宣扬过异教之中的阿波罗和无敌者索尔(拉丁语:Sol Invictus。或作太阳神),也正是因为他在战争背景下看到了异象。但现在,君士坦丁并不理解这个十字架的意义。

皇帝决定询问宫廷里作顾问的基督教牧师。他们告诉他,“出现的这一记号乃是不朽的记号,是战胜死亡的永恒桂冠,耶稣在世时曾经用它赢得过一次(对死亡的)胜利”。

君士坦丁那时相信是真神降临,于是皈依了基督教,命令士兵们在盾牌上刻下耶稣基督图案,也就是后来称之为的“凯乐符号”(拉丁语:Chi Rho;英语:Chrismon)。

至少凯撒利亚的优西比乌是这样叙述这段历史故事的,他叙述的这段故事也被基督教传统记录并流传下来。但五世纪的异教历史学家佐西姆斯(Zosimus,生卒不详,有记录的称他活跃于490年代至510年代,希腊史学家,生活在君士坦丁堡)将皇帝本人描述为一位“不择手段的野心政治家,他将帝国带至毁灭,还皈依了基督教,因为基督教为他犯下的累累暴行提供了被饶恕的可能”。

有关争论说君士坦丁是否真的皈依基督教到今天依然是个悬而未决的问题。但无论如何,事实上是君士坦丁最终在那次战役中击败了马克森提乌斯,进而获得西部奥古斯都的头衔。

公元313年,他与东部皇帝李锡尼(Licinius)共同签署了《米兰敕令》。从这时起,他的决策开始朝向对基督徒友好的方向。

基督徒皇帝和尼西亚会议

公元324年,君士坦丁先后在哈德良堡之战(Adrianople,今土耳其的埃迪尔内)和克里索波利斯之战(Chrysopolis,今土耳其伊斯坦布尔的于斯屈达尔)中击溃李锡尼,让自己成为帝国东西部无可匹敌的唯一皇帝。同一年,为了庆祝胜利,他下令营建新都君士坦丁堡(译注:新都正式名称是新罗马,Nova Roma)。

这座城市要成为帝国的新都城,“一个基督教帝国的基督教都城,与异教罗马相对”。

皇帝虽然宣布自己是基督徒,但帝国还不是基督教帝国。《米兰敕令》确认了对基督教为合法宗教的宽容和承认,但并未将其强加在整个帝国之上。

但是,这位第一位基督教皇帝及其后继者的决策显然是为了让罗马治下的一切都基督教化:教会是免税的、教会建筑由皇室资助、教会法庭有着特别的法律框架等等。

在这些决策之中,其中之一就是召开距今1700年的尼西亚会议。本次事件是为了回应需要统一基督是谁和耶稣与上帝父神之关系的教条。

本次大公会议寻求的是建立一种方案,让地方教会之间的分歧得以消失,让教会的组织与帝国的组织相适应。用赫苏斯·玛丽亚·涅托·伊巴涅斯的话来说,尼西亚会议意味着建立“一位上帝、一位皇帝、一个帝国和一种信仰”。

反映君士坦丁(右)向马利亚和耶稣献上君士坦丁堡的拜占庭壁画,左边人物为查士丁尼献上索菲亚大教堂

图源:Georges Jansoone JoJan, Creative Commons

狄奥多西一世与基督教帝国

尼西亚会议之后,基督教得到了越来越多的推广,但皇帝朱利安(Julian)时除外,因为他将帝国改回到异教。直至狄奥多西一世(Theodosius)统治时期,基督教信仰才成为帝国的官方宗教。

380年2月27日,狄奥多西颁布了《萨洛尼卡敕令》(拉丁语:edict Cunctos populos),也就是《帖撒罗尼迦敕令》:

“我们希望,在我们仁慈管理之下,所有人民都信奉圣徒彼得赐予罗马人的宗教…它就是…圣父、圣子、圣灵在一个平等权威及虔诚的三位一体概念下的唯一神圣。…它者…必将首先成为圣裁的对象,然后它们再受到来自我们自己的惩罚,而这是我们遵循天上的旨意而必将采取的主动行为。”

显示《尼西亚-君士坦丁堡信经》的中世纪刻像 图源:Public Domain, Wikimedia

此外,在公元381年,狄奥多西召开了第二次大公会议,这次会议现在在帝国的首都(君士坦丁堡)召开。在这届君士坦丁堡第一次大公会议上,三位一体的概念在被称之为《尼西亚-君士坦丁堡信经》的文件中得以确定。

这是教会与帝国逐步联合的又一标志。基督教从一个被迫害的信仰,摇身一变成为罗马帝国的基本组成部分,塑造了帝国的政治及文化结构。

《萨洛尼卡敕令》和381年君士坦丁堡会议,又及尼西亚会议的遗产,标志着一个宗教的最终胜利,因为还仅仅在几个世纪之前,这个宗教还饱受世人的怀疑和敌视。

如此一来就为一场影响了整个欧洲数个世纪之久的历史变革奠定了基础,甚至连后来的宗教改革家们也对此抱有担忧:教会与国家的关系。

原作者Marina Fernández Soto,为《Protestante Digital》实习生、马德里康普斯顿大学历史学在读学生。

文章基于 Evangelical Focus 登载内容,有根据译者学识增加部分不属于原文但有助于中文读者理解的内容。原文有援引,译文碍于篇幅不给出

感谢您的阅读!我们非常重视每一位读者的声音。若您在阅读过程中有任何想法、疑问、建议或其他想与作者交流的内容,或愿意帮助指出文章的不足之处、提出改进建议,欢迎通过邮件(jidushibao@gmail.com)与我们分享。您的反馈不仅能帮助我们不断优化内容质量,也能让更多读者受益。我们会定期整理与回复大家的意见,优秀的建议还可能在后续更新中得到采纳。

反馈时,也请您具体指出是针对哪篇文章提出的意见与反馈。

期待与您保持互动,让内容在交流中不断完善。

立场声明

CT特约/自由撰稿人文章,文中观点仅代表作者立场,供读者参考,CT保持中立。欢迎个人浏览转载,其他公众平台未经授权,不得转载!

版权声明

凡本网来源标注是“CT”的文章权归CT所有。未经CT授权,任何印刷性书籍刊物、公共网站、电子刊物不得转载或引用本网图文。欢迎个体读者转载或分享于您个人的博客、微博、微信及其他社交媒体,但请务必清楚标明出处、作者与链接地址(URL)。其他公共微博、微信公众号等公共平台如需转载引用,请通过电子邮件(jidushibao@gmail.com)、电话(010-82233254)或微博(http://weibo.com/cnchristiantimes),微信(jidushibao2013)联络我们,得到授权方可转载或做其他使用。